Angelo Colangelo: Già c’ero, poi vi nacqui

Dopo il recente “Partire e non morire” continua il racconto di frammenti di vita stiglianese negli anni del dopoguerra

Stigliano all’inizio degli anni Cinquanta godeva di meritata fama fra tutti i paesi lucani, tanto da essere chiamata Napulìkkjə. Lo strano ma eloquente appellativo lo ripeteva di continuo e con compiacimento Rocco Rasulo, quando lo incontravo e lui, sempre sorridente e affabile, col suo immancabile cappellino da baseball, amava fermarsi a fare quattro chiacchiere. Gli piaceva molto parlare del nostro amato paese, soprattutto gli piaceva ricordare la Stigliano dei bei tempi andati.

Rocco, per me compare Rocco, noto Cəcciarìdd, scomparso pochi anni fa, era una persona laboriosa e intraprendente. Dai primi anni Cinquanta e fin oltre la metà degli anni Sessanta fece l’autotrasportatore e nei primi tempi scorrazzava fra i paesi lucani con il suo rombante OM Tigrotto. Periodicamente faceva viaggi per Bari e per Napoli, che erano le città dove si rifornivano tutti i commercianti stiglianesi, ma di tanto in tanto non mancava di spingersi anche più lontano, nelle città del Nord.

Poi nel 1967 decise di emigrare con la famiglia in America. Si stabilì nel New Jersey, dove lavorò per la “General Electric” fino a quando nel 2002 rientrò con la moglie Giuditta in Italia, dove erano tornati anche i figli Frank e Margherita.

Rocco era orgogliosissimo di essere stato un dipendente del colosso statunitense della tecnologia, sorto nel 1892 dalla fusione con altre società della Edison, l’azienda detentrice del brevetto e prima produttrice della rivoluzionaria lampadina elettrica. Quando nei nostri piacevoli incontri mi parlava della sua avventura americana, non smetteva mai di ripetere emozionato: “God bless GE, Dio benedica la General Electric”.

Un giorno d’estate di qualche anno fa, mentre ce ne stavamo tranquillamente seduti su una panchina vicino al chiosco di giornali appartenuto un tempo al mitico “Saetta” e ci godevamo il fresco consolante delle prime ore del mattino, compare Rocco prese a parlare di Stigliano, non mancando di osservare con grande rammarico il progressivo e inarrestabile declino del nostro paese, soprattutto a partire dall’inizio del nuovo millennio.

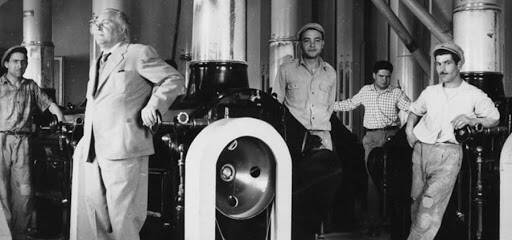

«Caro compare, – mi diceva – dopo la guerra Stigliano aveva tanti problemi, ma era veramente un paese attivo e apprezzato dappertutto. Basta pensare solo a quanto era importante il Molino e Pastificio Sarubbi. Vi lavoravano una trentina di persone, che intorno al 1960 diventarono oltre cinquanta. E indirettamente dava lavoro a molte altre persone.

Ogni giorno si arrivava a macinare oltre duecento quintali di grano e si producevano cinquanta quintali di pasta. In poco tempo quella pasta di ottima qualità era riuscita a farsi conoscere e apprezzare non solo nei paesi lucani ma anche a Taranto, a Bari e a Napoli. Insomma, era conosciuta in tutta Italia ed era arrivata perfino nelle cucine di alcuni ristoranti americani. Non esistevano, però, solo i fratelli Giuseppe e Felice Sarubbi. In quegli stessi anni erano attivi molti mulini, come quello di Paolo Rotunno al Casale e della famiglia Desortis, oltre al pastificio Galante, a tutti noto come “Mulino a Fuoco”, l’unico a vapore in tutta la Basilicata».

Interrompo per un momento compare Rocco e gli dico che capisco come l’importanza delle attività molitorie sia strettamente legata al fatto che Stigliano è stato sempre un paese a vocazione agricola, dove un terzo del suo esteso territorio risulta seminativo e produce grano duro di una qualità molto pregiata. Lui rimane piacevolmente sorpreso, quando gli rivelo che la pasta di Stigliano era stata magnificata da padre Giuseppe Diruggiero perfino in un bel poemetto, “Stiglianeide”, che il valoroso barnabita stiglianese aveva composto per celebrare il suo paese.

Prima di ridargli la parola, aggiungo che il Pastifico Galante, che si trovava in via Principe di Napoli, fu visitato da Giuseppe Zanardelli, quando il Presidente del Consiglio bresciano fece tappa a Stigliano durante il suo famoso viaggio in Basilicata nel mese di settembre del 1902. La notizia serve ad inorgoglire ancora di più il mio interlocutore, che si riprende però subito la parola, perché vuole ricordare la storia della ditta Schettino & Colangelo, un’altra splendida realtà imprenditoriale stiglianese di quel periodo effervescente ma ormai lontano.

Ci tiene tanto a raccontare quest’altra storia, che non si lascia distrarre neppure dall’arrivo di suo cognato Antonio Lovino, noto Gigante per la sua altezza molto ragguardevole rispetto a quella dei suoi coetanei, e di Mimì Mariano, un altro caro amico dalla simpatia contagiosa. I due si avvicinano e, dopo un breve e cordiale scambio di saluti, si mettono anche loro in ascolto.

«Alessandro Colangelo e Rocco Schettino – prende a raccontare compare Rocco, rivolgendosi a me e ai nuovi arrivati – erano destinati a incontrarsi. Sembravano fatti l’uno per l’altro tanto erano diversi fra loro. Uno aveva il bernoccolo del commercio, l’altro il pallino della meccanica. Quando tutti e due tornarono dalla guerra, ripresero a parlare di una vecchia idea che frullava da tempo nella testa di mastro Rocco Schettino, vale a dire la costruzione di un nuovo tipo di macchina. Si trattava di una trebbiatrice per le fave.

Questo progetto a molti meccanici stiglianesi sembrava bizzarro più che geniale. Alessandro Colangelo, invece, incoraggiò l’amico e lo convinse addirittura a creare una società, versando ciascuno settantamila lire, una somma considerevole per quei tempi. Comunque, la trebbiatrice per fave, ideata da mastro Rocco, fu finalmente pronta e nel 1948 ottenne il brevetto dall’Ufficio competente di Roma. I due soci decisero allora di costruire un’officina più grande e moderna in via Principe di Napoli e di aprire un negozio per la vendita dei pezzi di ricambio in piazza Garibaldi nei locali di don Ciccillo Salomone.

Le prime macchine per la trebbiatura delle leguminose, vendute in Sicilia e in Sardegna, ebbero un grande successo fra i contadini che le avevano usate e ne erano rimasti entusiasti. Le prospettive, dunque, erano più che buone, anche perché si pensava che vi sarebbe stata presto una forte richiesta in seguito alla nascita dell’Ente Riforma, avvenuta proprio in quegli anni.

Nel 1956 furono costruite dieci trebbiatrici per le fave e un gran numero di elevatori per le trebbie di grano. Purtroppo, quando le cose sembravano mettersi per il meglio, per ragioni ancora oggi non del tutto chiare vennero meno gli acquisti del Consorzio Agrario e le difficoltà finanziarie costrinsero i due soci a stipulare un contratto di collaborazione con la Federconsorzi di Roma, che risultò fallimentare. Colangelo e Schettino videro così, nel giro di pochi anni, andare in fumo un progetto in cui avevano molto creduto e che certamente poteva avere migliore fortuna».

Terminato il racconto, faccio notare che per me la cosa più significativa è che quelle splendide realtà imprenditoriali non erano isole nel deserto. Intorno ad esse, infatti, esisteva la rete diffusa di un artigianato di servizio di alto livello, fatto di meccanici, muratori, falegnami, sarti, che rendevano vivace e dinamica la popolosa comunità stiglianese di quel tempo. Ai valenti maestri artigiani stiglianesi si rivolgevano anche molte persone dei tanti paesi vicini, che allora gravitavano intorno a Stigliano per molti motivi. Qui, infatti, c’erano il Dispensario Antitubercolare, la Pretura, gli Uffici del Registro e delle Imposte e la scuola media, quando questa non era stata resa ancora obbligatoria. Nei primi anni Sessanta, infine, arrivarono alcune scuole superiori e un ospedale, che sarebbe diventato nel giro di poco tempo un fiore all’occhiello della sanità lucana.

«Sì, voi parlate solo delle cose belle, ma vi dimenticate di dire che molti facevano la fame, perché c’era anche tanta miseria, una miseria nera. – interviene a questo punto Gigante, che, vivendo nel capoluogo toscano da circa quarant’anni, alterna una parlata di vago sapore fiorentino con il più stretto dialetto stiglianese – Era tanta e tanto grande la miseria che non tənìmm mangh l’ùkkiə pə kiàngə. Mimì, diglielo tu al professore come si chiamava il nostro vicinato e allora capirà tante cose!».

Mimì Mariano accenna un sorriso impercettibile, rompe il silenzio e risponde asciutto, sibilando una sola parola, tanto secca e improvvisa che sembra essere stata lanciata per aria da una fionda: «Tənìss!».

Io resto per un momento interdetto di fronte a questa per me assoluta novità. Nei nostri frequenti incontri, peraltro, lo stesso Mimì mi aveva sempre raccontato di aver abitato in quegli anni lontani nella “Villa” proprio di fronte al negozio di mio padre. Gli piaceva anche ricordarmi la grande amicizia che c’era tra le nostre famiglie e che si era rinsaldata ancora di più quando mio padre gli aveva fatto da padrino alla Cresima.

Comprendendo il mio stupore, Mimì mi spiega che in effetti durante e dopo la guerra non aveva abitato sempre alla “Villa” e che un tempo la sua famiglia aveva vissuto vicino a quella di Gigante. Appunto nel vicinato detto “Tәnìss”, perché là le donne si davano voce fermandosi sugli usci o magari si chiamavano da lontano, senza neppure uscire di casa, e in nome della legge non scritta ma da tutti rispettata della solidarietà fra vicini, chiedevano a turno ora l’una ora l’altra:

«Kәmmo Mató, tənìss nə pékk də sàlə?». Oppure: «Kəmmo Kataré, tənìsse nə pékka d’ugghiə?». O addirittura: «Za Matalé, tənìss nə pékkə də vrógnə o nə fiòmméfərə?». Insomma, si chiedeva di tutto, perché nelle case tutto mancava.

«Qualche buontempone – conclude allora Mimì, mentre Gigante mi indaga con sguardo sornione – dette così al nostro vicinato quel nome strano, che si usava per chiedere, in prestito o in dono, un po’ di sale o di olio, un po’ di brace o un fiammifero. Nelle nostre case mancavano anche le cose più semplici e quella parola, “Tənìss” che significava “Per caso tieni?”, faceva capire da sola che prima, durante e dopo la guerra c’era tanta miseria che davvero “non avevamo neppure gli occhi per piangere”. Erano tempi tristi per tutti, o quasi tutti».

Ho assistito, incantato, al siparietto dei due compagnoni, mentre raccontavano la miseria del tempo che fu e che per fortuna ora non c’è più. Mi accorgo intanto che il tempo è volato, come capita a tutti quando si trovano in piacevole compagnia, ed è perciò ora di sciogliere la seduta.

Mi congedo cordialmente e un po’ a malincuore da Mimì Mariano, Antonio Gigante e compare Rocco Cəcciarìdd. Mentre mi allontano, si affaccia di nuovo nella mia mente l’idea inestirpabile che io a Stigliano ci ho vissuto da sempre. Intendo dire, evocando Borges e Sciascia, che nel mio paese io già c’ero da tempo e solo dopo vi sono nato.

(2 – continua)

Articoli recenti

- DOMENICA SI VOTA – DUE DOCUMENTI DI IMPEGNO CIVILE CONTRO DEMAGOGIA E DISIMEGNO

- ROCCO SCOTELLARO: poeta contadino – GIUSEPPE GIANNOTTA: poeta lucano

- Un nuovo libro di Carmela Biscaglia “Una sfida profetica. Il venerabile Raffaello delle Nocche, vescovo” con Presentazione di Giampaolo D’Andrea.

- SONO MOLTO DISPIACIUTO PER LA MORTE DI RAFFAELE LA CAPRIA

- L’INTERESSE PER IL CINEMA DI ROCCO SCOTELLARO – PERCHE’ SI PUO’ RICOMINCIARE A RACCONTARE (5)

Commenti Recenti

- Prof. Domenico Calderone su Della lucanità di “Anna dei miracoli”

- Enzo Carbone su Rocco SCOTELLARO, L’AGOSTO DI GRASSANO

- Antonio Martino su L’INVERNO DI UNA VOLTA, QUANDO LA SERA COMINCIAVA ALLE 5 E, NON SAPENDO CHE FARE, SI IMPARO’ A RACCONTARE STORIE

- Francesco Aiello su UNA FAVOLA DELLE API (dono di Rocco Scotellaro)

- Maria Teresa Langerano su Maria Teresa Langerano – Tesi di laurea “Amelia Rosselli e Rocco Scotellaro”

Categorie

Archivi

Sottoscrivi la nostra newsletter

Luglio 2024 L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31